编者按:课程是人才培养的核心要素,课程质量直接决定人才培养质量。学校探索打造具有本校特色的“五创融合”创新创业人才培养模式,协同三个课堂功能,全环节统筹创新创业课堂。为充分发挥高质量“创新创业”课堂广泛的引领带动、示范辐射作用,宣传部特推出“创新课堂”系列报道,选取在教学理念、教学内容、教学方式方法等方面创新且示范效果好、师生评价高的课程予以宣传。这期让我们走进音乐舞蹈学院的舞蹈编导理论与技法课堂。

当《琵琶行》改编为流行曲、《唐宫夜宴》转化为动人舞蹈,弘扬非遗文化在当今已成为重要议题。一门舞蹈课程,怎么玩转“非遗”元素?走进刘波老师的课堂——《舞蹈编导理论与技法》,看他怎么让逐渐“沉睡”的粤西文化遗产“活”在同学们的课程体验和创新表达中。

舞蹈课需要创造、灵感

“很多人会以为舞蹈课就是跟着老师跳,通过这门课你会发现,舞蹈创作是蕴含非常丰富的专业知识和创作艺术的。”2022级舞编4班罗焕堂同学直接“表白”这门课程。

据音乐舞蹈学院舞蹈编导教研室主任刘波老师介绍,《舞蹈编导理论与技法》是舞蹈编导专业的核心必修课,面向大一至大三同学,课程会根据学生接受能力,分阶段完成单人舞、双人舞、三人舞及群舞编创的训练。

《舞蹈编导理论与技法》课堂实况

“教学团队根据人才培养需求,研究了先修课程与本课程的衔接关系,确保知识的连贯性。同学们在学习过程中,能够清晰地理解编创理论与技法之间的关系,因此能更好地应用于实际编创中。”刘波老师说道。

在刘波老师的课堂,他会详细讲解舞蹈编创的原理和技巧,深入剖析舞蹈背后的历史、文化背景,帮助学生理解舞蹈的起源、发展及其在不同文化中的意义,拓宽学生的文化视野。刘波老师认为,只有扎实掌握了理论知识,开阔了眼界,了解了舞蹈的“前世今生”,学生才能更好地传承和创新舞蹈艺术。

刘波老师注重“启发式”和“实践式”相结合的教学方式,采用“线上线下混合教学法”,线上提供丰富的学习资源供学生“输入”,线下则进行深入的指导实践活动。

《舞蹈编导理论与技法》课堂实况

“湛江拥有丰富且独具特色的非遗舞蹈资源,如麻章旧县村傩舞(湛江傩舞)、遂溪醒狮、东海人龙舞等舞蹈形式多样、风格鲜明,蕴含深厚的地域文化内涵,为教学提供了丰富素材。”刘波老师介绍,《舞蹈编导理论与技法》课程十分注重非遗舞蹈文化的融入。在教学内容特别是舞蹈作品创作实践的设计上,课程主要围绕雷州半岛非遗舞蹈的创编展开,引导学生从雷州半岛民俗文化和非遗舞蹈中汲取灵感进行现代编创。

麻章旧县村傩舞作为第二批国家级非物质文化遗产,每年农历正月十五元宵节,旧县村都会举行傩祭民俗活动,傩舞“考兵”以摇头、拧身、蹲颤、绕腕、踏跳等为主题动作,伴以吆喝之声,呈现出一种粗犷蹈厉、庄严威武的风格特征。

23级的黄晓妍同学对此印象深刻。“老师在课上带领我们深入剖析了“傩舞”的独特动作语汇,其夸张的姿态和神秘的仪式让我深刻感受到了“傩舞”对自然和神灵的敬畏之情。这激发了我的创作灵感,我也尝试将傩舞的一些元素融入到现代舞蹈中。”

同学们从课堂走向实践

“课程特别设置为期两周的雷州半岛非遗舞蹈采风实践课。”刘波老师分享,教学团队引入“项目式教学模式”,学生需要以小组形式完成雷州半岛非遗舞蹈主题的创作项目,从资料收集、作品编排到演出展示,全程自主参与。

与传承人学习傩舞动作

在湛江市遂溪县龙湾村国家级非遗遂溪醒狮保护传承基地,同学们感受到一场视听盛宴。“舞者们身着红色、黄色的狮装,随着大头佛扇手中的蒲扇,红黄双狮跟着舞动,现场锣鼓、唢呐、铙钹等传统打击乐器的运用,与舞者的动作完美配合,形成了强烈的节奏感。让我感受到原来传统文化的魅力如此深厚。”现场观看舞狮表演后,2022级舞编3班吴欣雨同学发出感叹。

田野调查并不是一件轻松的事情,有关雷州半岛非遗舞蹈文化的文献资料不多,学生对其理解也不够深入。为此,教学团队经常带同学们参观湛江市博物馆、非物质文化遗产保护中心,增加文化讲座、实地调研等环节,组织学生与非遗传承人交流,获取一手资料。“但常常遇到传承人年事已高,舞蹈动作记忆模糊,难以完整呈现。这该如何解决呢?”2023年21级周威霞同学担任了国家级大学生创新创业训练计划项目“藤牌功班舞的舞台转化与创新发展研究”负责人,面对零散的文献资料和老艺人口述的模糊技法,她说团队一度陷入停滞。

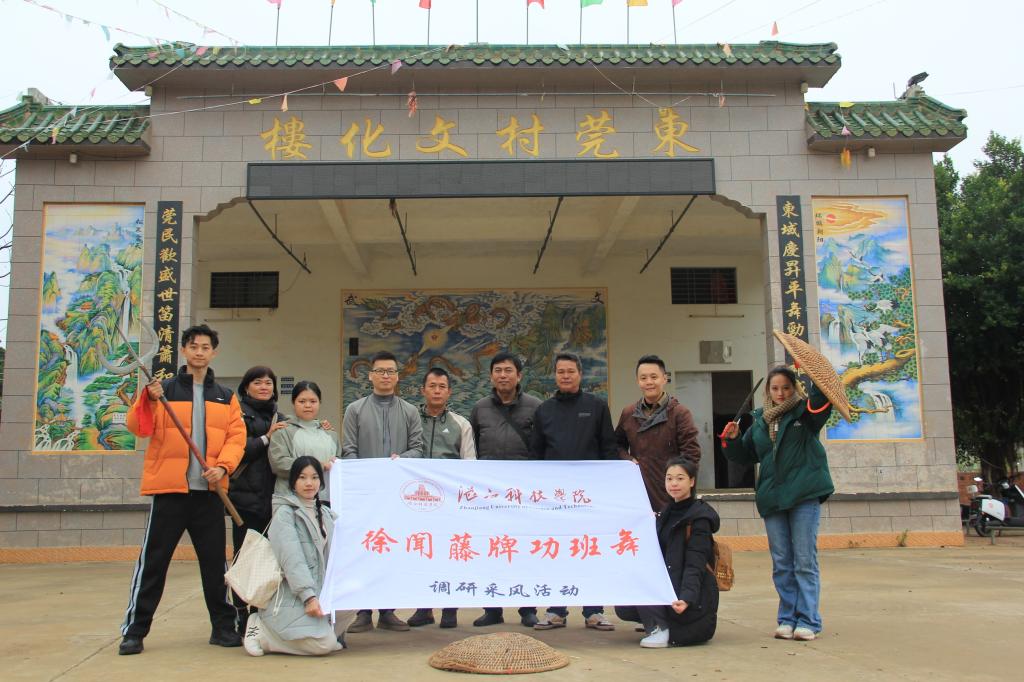

采风调研藤牌功班舞(国家级大创项目)

在与老师们的交谈后,周威霞同学与项目团队找到了答案,“多方寻找其他传承者,相互印证补充,想方设法查阅道相关历史资料,尽可能还原舞蹈原貌。”

为了还原藤牌功班舞这一省级非遗舞蹈的原始形态,周威霞同学与项目团队多次前往徐闻县实地采风,在老师的带领下,与当地文化部门取得联系并获得支持,走访当地手艺人、传承人,跟随他们学习舞蹈核心动作、步伐节奏及发力技巧,研究藤牌制作工艺,确保复原的准确性。

在调研时,同学们会运用多种方法技术收集资料。刘波老师介绍,在观察方面,会采用“定点观察”和“跟踪观察”结合,定点记录舞蹈整体编排和关键动作,跟踪舞者观察其个人动作细节和表演变化;图像记录上,借助高清摄像设备,完整记录舞蹈表演全过程;声音录制上,用专业录音设备记录传承人讲解和现场音乐;地图绘制上,绘制舞蹈场地图,标注舞者位置、运动轨迹和队形变化;文字记录上,详细描述舞蹈动作特征、服饰道具、表演场景等信息。

采风调研藤牌功班舞(国家级大创项目)

同学们根据个人专长分工合作,分组行动,大家保持密切沟通,定期交流分享收获,及时调整调研方向,确保调研资料全面准确。

“通过多维度采风和较为系统的调研,最后顺利完成田野调查工作。”周威霞同学在深度调研后对非遗舞蹈的传承与创新有了自己的理解,“这段经历让我明白,舞蹈不仅是肢体的表达,更是文化的纽带,传统与现代在碰撞更能焕发新生;非遗传承也不仅是‘保存’,更是通过当代人的创造性解读,让古老的智慧持续流动。”

传统与现代碰撞的创新火花

“踏入那奇幻无比的秘境,绚烂光芒交织成纱幕。中央石台上,三个戴面具的女祭司伴着空灵乐声跳起祭祀之舞,她们身姿婀娜,宛如暗夜精灵,黑袍在风中轻摆,似在守护这梦幻深处不为人知的秘密。”在2025届大四毕业晚会上,随着三人舞《秘境》的表演结束,台下响起雷鸣般的掌声。

《秘境》是今年应届毕业生李关双、卢晓兰和黄彩凤编导的原创作品。在她们的眼中,刘波老师一直鼓励学生将传统精髓与现代元素巧妙融合,在赓续非遗文化血脉的基础上勇于开拓创新。

课程教学成果:原创作品《涌岸》

“戴面具的祭司形象、祭祀等元素来源于非物质文化遗产。”李关双同学介绍作品时谈到,“刘波老师指导我们将祭祀仪轨转化为呼吸节奏与关节延展的动作逻辑,利用光影切割强化秘境层次……用身体书写文化隐喻,在技术框架中灌注哲学思考,也就是在深度参与毕业作品的编创作之后,我真正领悟到了舞蹈编导是‘有形与无形’的永恒对话。”

在非遗舞蹈作品的选材和编排上,刘波老师认为学生应从现代视角重新解读传统文化,挖掘新颖主题和独特表现形式。例如,他从非遗舞蹈的劳动场景中提炼出奋斗、传承的主题,并鼓励学生融合现代舞元素和其他艺术形式,将现代舞的动作质感与非遗舞蹈结合,或融入多媒体技术,打造独特的舞台效果。同时,组织学生观看各类艺术演出,参加创意工作坊,拓宽他们的艺术视野,激发创作灵感,让学生在选材和编排上展现出独特性和创新性。

省级大创项目:原创舞蹈《雷州换鼓》

学生原创舞蹈《雷州换鼓》,获得第十七届广东省大学生艺术季之传统舞蹈比赛优秀奖。该作品以岭南傩文化为背景,聚焦湛江特有民俗“雷州换鼓”,深入挖掘非遗“傩舞”的精神内核,通过现代舞蹈语汇与多媒体艺术手段的创造性改编,生动再现了雷州半岛先民“敬雷以畏天威、祭雷以求甘霖、唤雷以祈祥瑞”的原始信仰场景。作品既保留了传统祭祀仪轨中“鼓为雷音、舞作电形”的古老艺术基因,又创新性地运用身体叙事构建起人、神、自然三重对话空间,以极具张力的舞台呈现诠释了农耕文明“天人合一”的哲学智慧,使湮没于历史尘埃中的民俗记忆在当代艺术舞台上重焕生机。

“非遗舞蹈是民族文化的活态基因,我们鼓励学生在尊重非遗文化独特性和本真性的基础上进行创造性转化,不断增强文化自信。”刘波老师在谈到非遗舞蹈传承时称,《雷州换鼓》的创作实践,正是舞蹈编导专业聚焦雷州半岛非遗舞蹈文化研究、舞蹈编导教学和创新创业教育三者有机融合的有益探索与成功范例。

近年来,“藤牌功班舞的舞台转化与创新发展研究”“雷剧动作元素在舞蹈创作中的借鉴与创新”等大学生创新创业项目及课题的成功立项,是舞蹈编导师生团队在非遗舞蹈传承创新领域做出的成果努力。期待未来能涌现更多以非遗舞蹈为创作蓝本的艺术作品,让传统动作语汇与现代编舞理念碰撞出创新火花,让中华优秀传统文化通过创新表达焕发持久生命力。

在《舞蹈编导理论与技法》的课堂上收获的不仅是知识的传递,更是文化传承的使命和担当,是创造和创新迸发出的生命力。师生们以一次次创新尝试和实践叩响非遗文化的“千年梦匣”,让传统艺术在时代的光影中闪耀出新的光彩,让文化自信更深入人心!

新闻/公告

新闻/公告 学校官博

学校官博 学校官微

学校官微